Januar 2025

Digitale Idiotie

Eine kritisch-affirmative Epistemologie des Algorithmischen

»Zwischen Größenwahn und Machtlosigkeit, globalen Perspektiven und dem alltäglich Belanglosen verortet, spannt das Idiotische also eine provisorische Folie aus, um ein kritisch-affirmatives Konzept künstlerischer Intelligenz mit Bezug auf die politische Wirklichkeit des Digitalen und KI zu denken. Der Idiot steht stets im »Inmitten«. Er bewertet nicht und hat keine »Meinung« in einem normalisierten Sinn. Denn das Subjekt, aus dem diese auftauchen könnte, ist zu schwach, wobei die Empfindsamkeit fürs Außen zugleich als zu stark gewertet wird. Zwei Kräfte wirken im Idiotischen somit gleichzeitig, die es zu zerreißen drohen, um aus dieser Spannung kreative Energie zu beziehen.«

Text lesen English Version

Januar 2025

Die Kunst des Scheiterns

Notizen zur Fehlerkultur

»›Aus Fehlern lernt man‹, so sagt man zumindest. Doch welche Wendung nimmt diese Formel in der Theorie und Praxis des Lernens? Und wie können Fehler als fester Bestandteil didaktisch angeleiteten Handelns systematisch erschlossen werden? Ihrem Wesen nach sind sie ja unvorhersehbar und somit nicht berechenbar. Welche ideologischen Fallstricke gilt es beim Ausrufen der Chancen einer vermeintlichen ›Fehlerkultur‹ dementsprechend zu beachten?«

Text lesen Zum Heft

Januar 2025

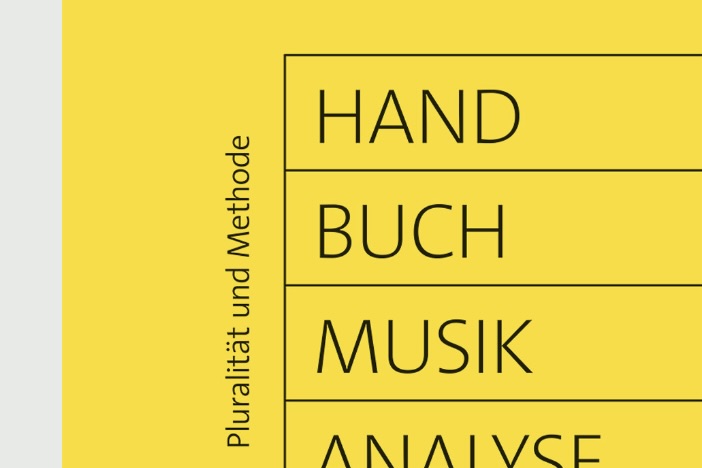

Poststrukturalistische Ansätze

Eintrag für ein Analyse-Handbuch

»Poststrukturalistische Ansätze musikalischer Analyse gewinnen ihre methodische Ausrichtung und inhaltliche Schwerpunktsetzung aus Denkfiguren des sogenannten Poststrukturalismus (bisweilen auch ›French Theory‹, ›Theorie der Postmoderne‹, ›Dekonstruktion‹, ›Neostrukturalismus‹, ›Differenzphilosophie‹, seltener ›Konstruktivismus‹ oder ›Antihumanismus‹), einer in den 1960er und 70er Jahren in Frankreich aufgekommenen Theorieströmung, die bis heute eine weitverzweigte und international verstreute Rezeption erfahren hat. Wie der Poststrukturalismus im Allgemeinen geht auch dessen Rezeption in der Musikforschung häufig mit einer politisch motivierten Geste der Zurückweisung traditioneller Verfahrensweisen akademischer Wissensproduktion einher, die sich im Zusammenhang der Theorie und Praxis musikalischer Analyse in einer Reihe bewusst provokativ bzw. ›unkonventionell‹ gehaltener Beiträge bemerkbar gemacht hat ...«

2025

November 2025

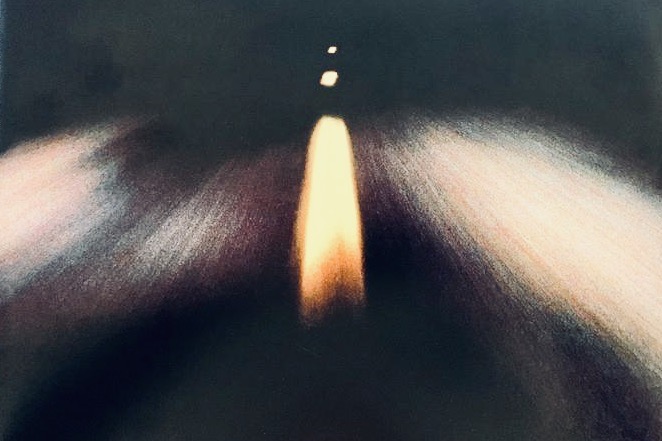

Das Zenonzän – Paradoxien des Fortschritts

Buchvorstellung mit Isabell Cole im Hamburger Schauspielhaus am 17.11.25

»Bei der Rekonstitution der Bewegung durch das Unbewegte, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der philosophischen Bewegungstheorie ziehen wird, geht Zenon von Elea noch drastischer zu Werke als sein Vorgänger Pythagoras. Er verschiebt den Ursprung der Bewegung nicht in ihr transzendente Regionen, sondern versucht, durch sein ›Pfeil-Paradoxon‹ aufzuzeigen, dass es Bewegung gar nicht gibt. Alles ist Zenon zufolge schon in Ruhe, die Bewegung bloße Illusion. Der zuverlässigste Weg, philosophisch zu zeigen, dass es etwas nicht gibt, besteht darin, die Annahme, etwas falle unter seinen Begriff, ad absurdum zu führen : »Der Pfeil, der sich schnell bewegt, steht still.« So lautet die Konklusion von Zenons Argument, durch das er die These seines Lehrers Parmenides untermauern will, dass die Einheit des Seienden bewegungslos ist.«

November 2025

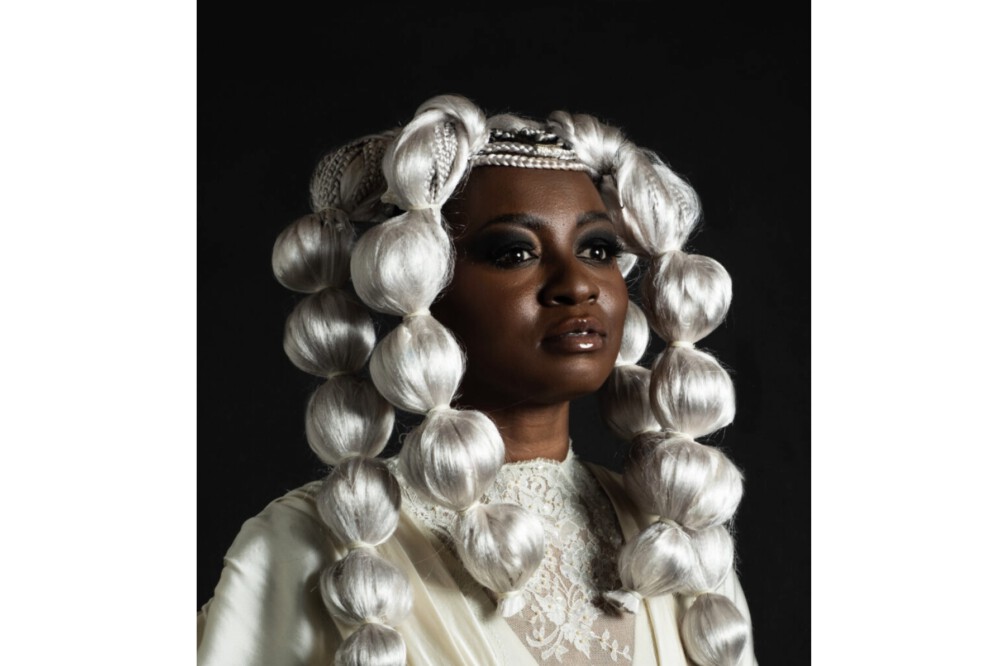

Der Holländer im MARKK

Ein dekoloniales Opernprojekt (14. & 16.11.25)

»Wagners Werke wirken weiterhin widersprüchlich. Während sich die einen durch sie zu Jubelstürmen auf dem ›grünen Hügel‹ in Bayreuth hinreißen lassen, lehnen die anderen den mit ihnen verbundenen musikdramatischen Ansatz kategorisch ab. ›Wagners Kunst ist krank‹ bemerkte einst bereits Friedrich Nietzsche in einem seiner späten philosophischen Texte. Und das, obwohl er ein paar Jahre zuvor noch zu Wagners größten Bewunderern gezählt hat. Wagner spaltet also selbst die Gemüter seiner eigenen Anhänger:innenschaft, was heute als ebenso ästhetisch aktuell wie politisch bedenklich erscheint. Insbesondere die antisemitischen Bedeutungsschichten sowie die überdeutlichen Resonanzen mit der europäischen Kolonialgeschichte bohren sich wie ein giftiger Stachel in eine widersprüchliche Rezeptionsgeschichte, um sie auf diese Weise immer wieder neu vor sich herzutreiben ...«

November 2025

Die technologische Bedingung

Interne Fachtagung ARTILACS

Das Thema ›Künstliche Intelligenz‹ verführt zur Interpretation. So zirkulieren sowohl in der Alltagswahrnehmung, im Feuilleton oder in heftig geführten Fachdiskursen etliche Mythen, Projektionen und theologische Restbestände, die dem Diskurs rund um KI eine turbulente Schubkraft verleihen: Übernimmt ›die Technik‹ bald die Weltherrschaft? Sind wir als Zivilisation im Zeichen denkender Maschinen dem Untergang geweiht? Führt der technologische Fortschritt ins ökologische Verderben, indem einer arbeitsteiligen Gesellschaft endgültig der Garaus gemacht wird? Die Fachtagung tritt hier ein paar Schritte zurück und ganz bewusst auf die ›empirische Bremse‹. Wir wollen uns im Verbund einen Tag lang mit technischen Fakten rund um KI befassen, aktuelle technische Entwicklungen in einer Verbindung von ›KI‹ und ›Kunst‹ betrachten und uns auch mit den absehbaren Grenzen einer oft als potentiell unendlich dargestellten Technologie zuwenden.

Weitere Informationen Programm

Oktober 2025

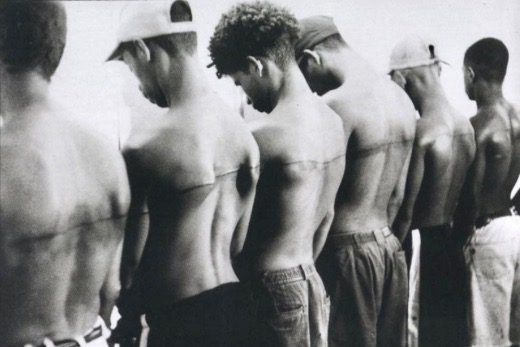

Cultural Studies Hip Hop

Kollaboratives Seminar @HfMT diversity studies

»Sehr geehrte Homies, liebe Studierende, das Seminar Cultural Studies Hip Hop startet am 13. Oktober 2025 in der Cypher Höhle, Raum U11 Budge um 15 Uhr! Das Seminar wird von den diversity Studies der HfMT für Studierende aller möglichen Fachrichtungen angeboten, die sich mit der größten Jugendkultur der Welt und der an diese angrenzenden popkulturellen Diskurse beschäftigen wollen. In diesem Semester beleuchten wir Themen wie Sampling as an Artform, Conscious Rap und Black American History, Rap Slang und Auswirkungen auf die Jugendkultur und Nischenthemen wie Rap aus der Golden Era und Dirty South Rap oder G-Funk. Wir werden wieder illustre Gäste featuren, die uns Rap und Hip Hop Kultur aus ihrer Sicht erzählen. And if you dont know – now you know! Dr. Benjamin Sprick und Jan Schlüter aka. Slim Schlüdy«

Weitere Informationen Seminarplan

Oktober 2025

Wider den Faschismus – Die kapitalistische Illusion

Im Keller der Metaphysik#6 mit Jenny Kellner

»Die historischen Beziehungen von Faschismus und Kapitalismus sind ausführlich beschrieben worden. Aktuell scheinen sie jedoch in eine neue Form der Interaktion einzutreten, die nach einem veränderten Vokabular verlangt. Wo libertäre Ideologien die Zerstörung staatlicher Strukturen vorantreiben und sich Finanzoligarchen in den aufgerissenen Leerstellen einrichten wollen wird eine erdrutschartige Eigendynamik freigesetzt, die die globale Unternehmung ins Verderben reißen könnte. Wir legen daher im »Keller der Metaphysik« die philosophischen Spuren einer lange zurückreichenden Tradition kapitalismuskritischer Faschismusanalyse frei, um sie auf den aktuellsten ›state of the art‹ zu beziehen.«

Weitere Informationen Tickets kaufen Verlagswebsite

Oktober 2025

ARTILACS PROGRAM

Wintersemester 2025/26

Was passiert, wenn künstlerisches Denken und Künstliche Intelligenz (KI) aufeinandertreffen? Welche neuen und ›latenten‹ Wissensräume entstehen dann? Inwiefern zeitigt eine Kombination von ›KI‹ und ›Kunst‹ politische-ästhetische Folgen? Solchen Fragen widmet sich das frisch bewilltigte Graduiertenkolleg ARTILACS – Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces – das von vier Hamburger Hochschulen und zwei Partnerinstitutionen in Lübeck kooperativ gestaltet wird. Ins Zentrum rückt dabei das epistemische Prinzip der affirmativen Kritik: KI wird von ARTILACS weder euphorisch gefeiert noch reflexhaft abgelehnt, sondern in ihren Möglichkeiten und Potentialen, insebsondere für eine ›künstlerisch‹ verfasste Forschung befragt.

Weitere Informationen Programm

Oktober 2025

Theatrale Widerständigkeit

Essay für die ZWOELF, zusammen mit Katharina Alsen

Wenn von »Widerstand« die Rede ist, klingt oft das Pathos der großen Tat mit: ein klarer Gegner, eine entschlossene Handlung, vielleicht sogar die Aussicht auf Sieg. »Widerständigkeit« dagegen arbeitet leiser, sperriger – und ist gerade in den Künsten treffend für das, was sich zwischen Anpassen und Aufbegehren bewegt. Minimale Störungen, unerwartete Gesten oder subtile Momente der Verweigerung lassen Ordnungen brüchig werden, ohne sie zu stürzen. Theater und andere Institutionen werden so weniger zur Bühne des offensichtlichen Widerstands als zu Erfahrungsräumen im Wechselspiel von Ohnmacht und Ermächtigung, in denen kleine Handlungen die bestehenden Logiken irritieren und dabei ihr kritisches Potenzial entfalten. So verstanden ist Widerständigkeit kein klar umrissener Begriff, sondern ein tentatives Konzept, das sich über Ambivalenzen entfaltet. Vielgestaltig, situativ und ästhetisch geprägt, manifestiert sie sich nicht in spektakulären Konfrontationen, vielmehr in feinen, oft unscheinbaren Strategien, die sogar unterhalb der Wahrnehmungsgrenze operieren. Sie verweigert Eindeutigkeit, sucht Lücken und Zwischentöne; sie fügt sich ein und unterläuft gleichzeitig Erwartungen ...

November 2025

Das Zenonzän. Paradoxien des Fortschritts

Buchpräsenatation mit Isabell Fargo Cole (17.11.25)

Bei der Rekonstitution der Bewegung durch das Unbewegte, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der philosophischen Bewegungstheorie ziehen wird, geht Zenon von Elea noch drastischer zu Werke als sein Vorgänger Pythagoras. Er verschiebt den Ursprung der Bewegung nicht in ihr transzendente Regionen, sondern versucht, durch sein ›Pfeil-Paradoxon‹ aufzuzeigen, dass es Bewegung gar nicht gibt. Alles ist Zenon zufolge schon in Ruhe, die Bewegung bloße Illusion. Der zuverlässigste Weg, philosophisch zu zeigen, dass es etwas nicht gibt, besteht darin, die Annahme, etwas falle unter seinen Begriff, ad absurdum zu führen : »Der Pfeil, der sich schnell bewegt, steht still.« So lautet die Konklusion von Zenons Argument, durch das er die These seines Lehrers Parmenides untermauern will, dass die Einheit des Seienden bewegungslos ist. Bei den Eleaten erwies sich die Problematik der Bewegung als Frage nach dem Verhältnis von Denken, Sinnlichkeit und Wirklichkeit. Sie kamen zu dem Schluss, dass sich das Denken widerspricht, wenn es behauptet, dieses oder jenes bewege sich, denn damit behaupte es, dieses oder jenes ist und ist nicht (jetzt an einem bestimmten Ort) ...

Weitere Informationen Verlagswebsite

Juni 2025

Cuteness – Aporien der Niedlichkeit

Seminar im Dekanat ZWOELF (›Studium Generale‹)

Was macht jemanden oder etwas »niedlich« – und warum wirkt das so machtvoll auf uns? Niedliches stimuliert uns nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern wird im Sinne einer Affektästhetik auch in körpernahe Reaktionen übersetzt. Diese reichen vom Impuls, etwas zärtlich zu berühren oder zu schützen, bis zur sogenannten Cute Aggression, die entsteht, wenn Niedlichkeit übermäßig stark erlebt wird. In diesem Seminar untersuchen wir das kulturelle Phänomen der Cuteness in einer komplexen Gegenwart: zwischen affektiver Überwältigung, populärer Ästhetik und kritischer Praxis. Auf den ersten Blick scheint Niedlichkeit eine Position der Schwäche zu markieren. Sie wirkt verletzlich, weich, infantil, naiv – Eigenschaften, die in der Kulturgeschichte oft abgewertet und marginalisiert wurden. Doch gerade in dieser vermeintlichen Unterlegenheit liegt ihr ambivalentes Potenzial: Niedlichkeit kann gesellschaftliche Normen der Härte oder Coolness irritieren und alternative Formen von Stärke und Bedeutung eröffnen.

Oktober 2025

ARTILACS II – The Body-Mind Issue

Online-Seminar im Graduiertenkolleg

Können Maschinen denken? Inwiefern wären sie ›intelligent‹? Was heißt überhaupt »Intelligenz«? Und welche kulturgeschichtlichen Belastungen lassen sich ausgehend von diesem Begriff freilegen? Im Seminar fahren wir fort, die epistemologischen Implikationen des Akronyms ARTILACS (Artistic in Latent Creative Spaces) systematisch zu entfalten. Nachdem wir uns im ersten Semester vor allem mir politischen Aspekten Künstlicher Intelligenz und algorithmisch geprägter Kunst-Gefüge befasst haben, rückt in diesem Semester die Bewusstseinsphilosophie in den Fokus der Aufmerksamkeit und mit ihr aktuelle Theorien künstlicher Intelligenz. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der Frage liegen, inwiefern sich im Furor vermeintlich ›intelligent‹ operierender maschineller Systeme ein ebenso altes wie metaphysisch belastetes Problem ›eurozentristischer‹ Subjektwerdung verborgen liegt. Von dieser Frage ausgehend ließen sich womöglich erste konzeptionelle und wissenschaftlich weiterführende Konzepte ›Künstlerischer Intelligenz‹ entwerfen.

Weitere Informationen Seminarplan

Oktober 2025

Affirmative Nachhaltigkeit

Seminar an der Theaterakademie der HfMT

Die Klimakrise, ökologische Transformationen, soziale Ungleichheit – all das sind drängende Themen unserer Gegenwart. Oft wird dabei auf technische Lösungen verwiesen, auf politische Maßnahmen oder wirtschaftliche Steuerung. Was dabei zu kurz kommt, ist die kulturelle Imagination: Welche Zukunftsbilder wollen wir überhaupt entwerfen? Und wie lässt sich Nachhaltigkeit so denken, dass sie nicht primär mit Verboten oder Mangel verknüpft ist, sondern mit Lust, mit Gestaltung, mit Beziehung? Gerade die performativen Künste bieten hier einen produktiven Erfahrungsraum. In ihnen lassen sich Beziehungen neu choreografieren, Materialflüsse umdeuten, Rhythmen und Körper in andere Konstellationen versetzen. Nachhaltigkeit wird in gesellschaftlichen Kontexten häufig als Zumutung verstanden: als Aufforderung zur Einschränkung, zur Reduktion, zum Verzicht. Doch in der künstlerischen Praxis kann dieser Verzicht – etwa auf große Bühnenbilder oder energieintensive Produktionsweisen – zur Quelle ästhetischer Innovation werden: Minimalismus, Umnutzung oder Prozesshaftigkeit erscheinen nicht als Defizit, sondern als kreative Herausforderung.

Weitere Informationen Seminarplan

Oktober 2025

Die Methode der Dramatisierung

Essay für die ZWOELF

Wissenschaftliches Arbeiten wird in der Regel mit kühler Rationalität und einer distanzierten Form der Selbstbeherrschung in Verbindung gebracht. »Wer denkt, ist nicht wütend« konstatiert beispielsweise Theodor W. Adorno und ruft damit ein gängiges Klischee akademischer Wissensproduktion ins Gedächtnis, das weiterhin wirksam ist: Wissenschaftler:innen sollen bedächtig vorgehen, nicht überhastet. Ihre Erkenntniswege sind von seriöser Langsamkeit geprägt, überstürztes Handeln liegt ihnen fern. »Nur durch strenge Spezialisierung«, so formuliert es der Soziologe Max Weber in seiner Studie Wissenschaft als Beruf (1919), »kann der wissenschaftliche Arbeiter tatsächlich das Vollgefühl, einmal und vielleicht nie wieder im Leben, sich zu eigen machen: hier habe ich etwas geleistet, was dauern wird.« Eben diese ›Dauer‹ und Verbindlichkeit jedoch – von der auch Webers eigene Forschung getragen wird – beginnt zunehmend zu wanken ...

Beitrag lesen Aktuelle ZWOELF herunterladen

Oktober 2025

Künstlerische Forschung – Aktuelle Theorie und Best-Practice

Seminar im Dekanat 12 der HfMT

Als epistemologisches Feld ist das, was als »Künstlerische Forschung« oder »artistic research« bezeichnet wird dabei, sich sowohl methodisch zu differenzieren als auch akademisch zu konsolidieren. Im Kurs diskutieren wir die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser Bewegung mit Blick auf Anschlussmöglichkeiten an konkrete Forschungsvorhaben. Wir rezipieren und diskutieren in jeder Sitzung jeweils eine aktuelle Position zum Thema, die wir mit sogenannten Best-Practice-Beispielen in Beziehung setzen. Auf diese Weise sollen Inspiration und Vokabular für eigenständige Forschungsdesigns und -methoden ermöglicht werden ...

.

Weitere Informationen Einschreiben

Oktober 2025

Einführung in Methoden Künstlerischer Forschung

Seminar an der Musikhochschule Lübeck

Die Klimakrise, ökologische Transformationen, soziale Ungleichheit – all das sind drängende Themen unserer Gegenwart. Oft wird dabei auf technische Lösungen verwiesen, auf politische Maßnahmen oder wirtschaftliche Steuerung. Was dabei zu kurz kommt, ist die kulturelle Imagination: Welche Zukunftsbilder wollen wir überhaupt entwerfen? Und wie lässt sich Nachhaltigkeit so denken, dass sie nicht primär mit Verboten oder Mangel verknüpft ist, sondern mit Lust, mit Gestaltung, mit Beziehung? Gerade die performativen Künste bieten hier einen produktiven Erfahrungsraum. In ihnen lassen sich Beziehungen neu choreografieren, Materialflüsse umdeuten, Rhythmen und Körper in andere Konstellationen versetzen. Nachhaltigkeit wird in gesellschaftlichen Kontexten häufig als Zumutung verstanden: als Aufforderung zur Einschränkung, zur Reduktion, zum Verzicht. Doch in der künstlerischen Praxis kann dieser Verzicht – etwa auf große Bühnenbilder oder energieintensive Produktionsweisen – zur Quelle ästhetischer Innovation werden: Minimalismus, Umnutzung oder Prozesshaftigkeit erscheinen nicht als Defizit, sondern als kreative Herausforderung.

Weitere Informationen Seminarplan

Mai 2025

Zur Anthropologie Digitaler Arbeit

Abendgesellschaft des AHJL e.V.

»Der Begriff der Arbeit bezeichnet bei Marx nicht einfach eine Naturbedingung menschlichen Lebens und ebenso wenig eine anthropologische Gegebenheit. Wo sich die Kritik solchen Vorstellungen zu nähern scheint, da zerfallen sie sofort in andere Bestimmungen, mit denen sie korrespondieren oder die an ihre Stelle treten, um etwas ganz anderes zu sagen. Es gibt keinen kohärenten Begriff der Arbeit bei Marx. Es gibt multiple Sequenzen, die um den fehlenden Begriff der Arbeit kreisen. Entfremdete Arbeit, Arbeit als Selbstverwirklichung und Entwirklichung; konkrete und abstrakte Arbeit; produktive und unproduktive Arbeit; lebendige und tote Arbeit; und schließlich: Arbeit überhaupt, »Arbeit sans phrase« – überall verzweigen und vervielfachen sich die Bestimmungen, kommentieren sie wechselseitig ihr Ungenügen, um von etwas ganz anderem zu sprechen ...« (Hans-Joachim Lenger, Marx zufolge)

...

Mai 2025

Latente Potenzen

›Kick-Off‹ ARTILACS am 09.05.25

Die Fragestellung unseres Kollegs ist ebenso umfassend, wie sie als originell und zeitgebunden erscheint. Sie betrifft zum einen viele Aspekte der politisch-ästhetischen Aktualität aber auch solche, die weit in die europäische Kulturgeschichte hinein- und auch zurückreichen. Künstlerische Produktion und technologischer Fortschritt waren immer schon eng miteinander verquickt, sie unterhalten eine ganze Reihe historischer und auch systematischer Beziehungen, deren Ursprünge sich im Dunkel ihrer eigenen Frühe verlieren. ›Irgendwie‹ und ›Irgendwann‹ war Kunst also immer schon technisch und Technologie immer schon kreativ. In gewisser Weise handelt es sich bei beiden um Zwillinge bzw. konkurrierende Geschwister, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Motivationslagen heraus die Bedingungen ihrer Wirklichkeit kreativ in die Präsenz ziehen wollen und sich dabei überlagern, voneinander abgrenzen und vermischen ...

Weitere Informationen ARTILACS

März 2025

Autoritärer Kapitalismus

Gespräch mit Joseph Vogl [Im Keller der Metaphysik#4]

»Warum kämpfen die Menschen für ihre Knechtschaft, als ginge es um ihr Heil?« (Baruch de Spinoza, Politisch-theologischer Traktat) Angesichts erdrutschartiger Erosionen einer politischen (Welt-)Öffentlichkeit, die von ebenso rastlosen wie unheilvollen Allianzen zwischen Kapitalmacht und autoritärer Politik vorangetrieben werden, liegt es nahe, sich für eine kurze Denk- und Atempause in einem Keller zu verschanzen, um dort nach geeigneten Antworten auf die sich abzeichnende Misere zu suchen. Als Gesprächspartner und Ideengeber haben wir den Spezialisten für Plattformökonomie und Kapitalismusanalyse Joseph Vogl eingeladen, der uns mit Blick auf eine politische Diagnostik der Gegenwart auf die Sprünge helfen wird. Dabei lassen sich Gedankenfiguren aus Vogls fulminanter Studie Kapital und Ressentiment (2021) ebenso aufgreifen und aktualisieren, wie sein neuestes Buch Meteor. Versuch über das Schwebende zitiert wird, das im Februar dieses Jahres im Münchener Beck Verlag erscheint.

...

Weitere Informationen Gespräch hören

März 2025

ADORNO im Übel & Gefährlich

30.03.2025

Adorno bleibt gefährlich. Sein Denken insistiert, sprachlich, politisch, künstlerisch. Seine Syntax fordert uns heraus. Sie bietet gedanklichen Schutz inmitten einer Zeit, in der sprachliche Regression zum wohlkalkulierten politischen Mittel avancierte. Adorno muss erneut, muss ›quer‹ gelesen werden. Auf diese Weise lassen sich Gedankenfiguren gewinnen, die ein »Nicht weiter so« ermöglichen. – In Zeiten von »Mikroblogging-Diensten«, wie X oder »Kurzvideo-Portalen« wie Tik Tok, wirken Adornos Texte als endgültig in die Jahre gekommen. Sie passen in kein Format und sperren sich der ballistischen Schlagkraft meinungshafter Kurznachrichten. Aber darin besteht ihre Aktualität! – Im »Fahrstuhlteil« des Abends lesen wir aus Gisela von Wysockis Roman WIESENGRUND eine herrliche Fahrstuhlgeschichte, die sie als Studentin mit Adorno in Frankfurt erlebt hat.

Juni 2025

Decolonize philosophy!

Gespräch mit Katja Diefenbach [Im Keller der Metaphysik#5]

»Wir könnten nochmal über Marx diskutieren wir können über Bloch und andere Formen oder postmarxistische Formen reden, da müssten wir uns jetzt darüber einigen, auf welche Frage der Analyse von Vergesellschaftungregimen wir uns einlassen wollen. Der Vorschlag, um den es mir geht ist, dass es wie ich glaube nicht geht, ohne dass man versucht ökonomische Regime und kapitalistische Regime zusammen mit Rassifizierungs- und Vergeschlechtlichungsprozessen zu denken. Aber dass die intersektionale Sicherheit alleine nicht ausreicht, sondern dass man sich jeweils historisch-spezifisch genauer angucken müsste, wie genau denn eigentlich diese Sachen verschaltet sind. Und dass sie natürlich in einem zeitlichen Raum oft sehr heterogen oder »gegeneinander« aufgestellt sind in asymmetrischen Entanglement. So etwas zu analysieren wäre vielleicht etwas, das wir für unsere Gegenwart versuchen könnten.« (Katja Diefenbach)

Weitere Informationen Gespräch hören

April 2025

Palliative Ästhetik

Seminar im Dekanat 12 der HfMT

Palliative Ästhetik ist eine Ästhetik, die sich mit ihrem nahenden Ende befasst. Sie gibt den Anspruch auf das Gute, Wahre und Schöne auf und hofft nichts mehr – um hieraus neue Hoffnung zu schöpfen. Palliative Ästhetik ist dementsprechend eine Ästhetik im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe. Sie drängt auf Beschleunigung, weil sich der Untergang der Welt im Rahmen des Klimawandels schleichend und langsam vollzieht. Die faktische Gefahr lässt sich hier lediglich unbewusst, im irritierenden Gefühl eines »Ökologisch-Unheimlichen« (Juliane Rebentisch) erfahren. Wie reagieren die Künste auf diese fundamentale Krise der Bedingung ihrer eigenen Möglichkeit? Wo flieht sich der Musik- und Theaterbetrieb in die routinierte Ideenlosigkeit eines »Weiter so«? Wie können wir gemeinsam daran arbeiten, künstlerisch angemessen auf die auf uns zukommenden Apokalypsen zu reagieren? [Montags 10-11.30 Uhr, Beginn 07.04.25]

März 2025

Methoden künstlerischer Forschung

Seminar im Promotionsstudiengang Dr. sc. mus.

Methoden künstlerischer Forschung wuchern ebenso, wie sie in ihrer epistemischen Vielfalt unübersichtlich bleiben. Das hat durchaus systematische Ursachen. Künstlerische Forschungsvorhaben müssen ihre Methodik mit ihrem Forschungsgegenstand gemeinsam entwickeln und sie dabei in gewisser Weise für die angepeilte Forschungsbewegung ›maßschneidern‹. Es gibt in diesem Sinne kein fest gefügtes und auf einer akademischen Übereinkunft beruhendes Methodenarsenal Künstlerischer Forschung. Das auf Lektüre und Textstudium fokussierte Seminar versucht in dieser unübersichtlichen Situation so etwas wie eine erste Orientierung zu schaffen. Dabei sollen einerseits aus bereits bestehenden Publikationen methodische Grundlinien extrahiert, aber auch aus nicht genuin künstlerischen Forschungszusammenhängen auf die künstlerische Methodik übertragen werden, um auf diese Weise – auch in Form eines komplikationslos zugänglichen digitalen Archivs – so etwas wie ein provisorisches methodisches ›Repertoire‹ zu skizzieren, das Möglichkeiten eigenständiger epistemischer Improvisationen eröffnet. [Montags 12-14 Uhr, Beginn 07.04.25]

März 2025

Theorien Kultureller Appropriation

Lektürekurs (HfMT Diversity Studies)

»Kulturelle Aneignung (englisch cultural appropriation) bezeichnet die Übernahme von Ausdrucksformen, Artefakten, ästhetischen Zeichensystemen, Geschichte und Wissensformen von Trägern einer anderen Kultur oder kulturellen Identität. Im wissenschaftlichen Austausch ist der Begriff neutral und bekommt erst im konkreten Zusammenhang eine positive oder negative Konnotation (etwa Ausbeutung oder Bereicherung). Die Beurteilung ist häufig schwierig und gelingt nur unter Berücksichtigung der Motivation der Aneignenden: Sind Machtausübung, kommerzielle Interessen oder Diskriminierung die tieferen Beweggründe oder handelt es sich um unreflektierte (etwa romantisch-naive), wohlmeinende oder gar anerkennende Übernahmen? In einem engeren Sinn wird als »kulturelle Aneignung« angesehen, wenn Träger einer dominanteren Kultur Kulturelemente einer Minderheitskultur übernehmen und sie »ohne Genehmigung, Anerkennung oder Entschädigung« in einen anderen Kontext stellen ...« [Montags 14-15:30, Beginn 07.04.2025]

Weitere Informationen Seminarplan

März 2025

ARTILACS!

Theorie-Seminar am Ligeti-Center

Das frisch von der Landesforschungsförderung bewilligte Graduiertenkolleg ARTILACS (Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces) rückt das Konzept »Künstlerischer Intelligenz« in den Fokus. Damit wird eine kritisch-affirmative Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz im Kontext künstlerischer Praxis adressiert. ARTILACS soll untersuchen, inwiefern eine hybride Kombination aus KI-gestützten, latenten Räumen und traditionellen Wissensräumen der künstlerischen Praxis Chancen für neue Formen von Kreativität und Erkenntnis eröffnet. Im Seminar wollen wir versuchen, die der Arbeit des Kollegs zugrunde gelegte epistemologische Fragestellung ausgehend von aktuell(s)ter Forschungsliteratur zum Thema der Künstlichen Intelligenz und ihrer Rolle in den Künsten näher zu umreißen ... [Donnerstags 12-14 Uhr, Beginn: 10.04.25]

März 2025

Hip Hop – Schule der Subkultur

Praxis-Seminar, zusammen mit Slim Schlüdy (HfMT Diversity Studies)

Hip Hop ist die größte Jugendkultur der Welt. Sie ist tief verwurzelt in sozialen Realitäten und wirft zugleich erhebliche ökonomische Gewinne ab. Von der Hochkultur weicht Hip Hop ab, um eine eigene Politik zu verfolgen. Die Geschwindigkeit mit der Hip Hop sich entwickelt und differenziert ist atemberaubend, seine Geschichte weit verzweigt. Ein Blick in ein besser gefühltes Plattenregal reicht aus, um einen Eindruck davon zu gewinnen, inwiefern Hip Hop etwas mit diversity zu tun hat. Das Viele durchquert sich hier, Differenzen gehen auseinander hervor, um sich zugleich zu verbinden ... [Montags 16-18 Uhr (open end)]

März 2025

Online-Kolloquium »Kollektive Schreibweisen«

Schreib-Kurs für Künstlerische Forschung

Das Online-Kolloquium »Kollektive Schreibweisen« eröffnet für die Promovierenden der HfMT und anderen Studierenden, die am Prozess des Schreibens sind, die Möglichkeit ihre aktuelle Textproduktion einem virtuellen Plenum vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren. Entsprechende Schreibversuche werden vorab an alle Teilnehmenden herumgeschickt, um dann – ausreichend vorbereitet – mit Blick auf die methodische Kohärenz, argumentative Stringenz und epistemische Originalität hin verhandelt zu werden. Auf diesem Wege können bereits vorhandene, ›asynchrone‹ Materialien und Übungs-Tools zur Frage künstlerisch-wissenschaftlicher Textproduktion gezielt angewendet werden. Ins Zentrum rückt dabei ein bestimmtes Konzept »Kollektiver Schreibpraxis«, das einen Seitenblick auf um sich greifende Technologien der KI-Textproduktion (Chat GPT) und solchen des ›Ghostwritings‹ riskiert ... [Dienstags 16:30-18 Uhr, Beginn 08.04.25]

Weitere Informationen Seminarplan

März 2025

Was ist Künstlerische Forschung?

Grundlagenarbeit an der Musikhochschule Lübeck

Was genau ist gemeint, wenn von »Künstlerischer Forschung« die Rede ist? Und welche theoretischen Positionen gibt es zum Thema? Wie lässt sich aus einer praktisch-musikalischen Perspektive an Methoden künstlerischer Forschung anschließen? Der Kurs eröffnet erste theoretische und praktische Zugänge zu einem wichtigen Thema und baut gewisse Berührungsängste ab. In Zentrum rückt dabei unter anderem die Systematik eines praktischen Forschungs-Settings und eine vertiefte Diskussion von Fragen der Instrumentaltechnik ...

Januar 2025

Denken in finsteren Zeiten

Gespräch mit Juliane Rebentisch [Im Keller der Metaphysik#3]

Der Horizont des politischen Denkens verdüstert sich. Wo Meinungsmärkte die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit einkassieren und dumpfe Ressentiments auf dem Vormarsch sind, droht die Demokratie in eine tiefe Krise zu geraten. Der „Demos“ (das (Staats-)Volk) taucht regelmäßig nicht mehr auf, sondern ab, in die Katakomben des Populismus, was das Niveau öffentlicher Diskurse ebenfalls stark abfallen lässt. Grund genug, um im »Keller der Metaphysik« nach den weit zurückreichenden Ursachen für die Misere zu forschen und einen Abend lang eine abgründige Form philosophischer Öffentlichkeit zu erzeugen ...

Weitere Informationen Gespräch anhören

Januar 2025

Radical Relaxation

Symposium an der TAH am 31.01.2025

Künstlerische Konzepte von »relaxed performance« und »Aesthetics of Accessabilty« werden in jüngster Zeit immer eingehender diskutiert. Sie antworten auf eine kaum noch einzuhegende Eigendynamik eines durchökonomisierten Kunstbetriebs, der seine Institutionen und die darin arbeitenden Menschen an ihre immanenten Grenze zu treiben droht und zur gleichen Zeit viele Mitglieder der Gesellschaft vom vermeintlichen ›Kunstgenuss‹ ausschließt und marginalisiert. Ein um sich greifender Repräsentationszwang scheint die Regie an sich gerissen zu haben, was nach Blockade, Bremsung und einer systematischen Bestreikung von Aufmerksamkeitsökonomien verlangt. Welche Formate lassen sich hier bilden, welche Strategien sind erlaubt?

Aktuelle Lehrveranstaltungen Wintersemester 25/26

Academia

2024

Dezember 2025

Der Klang der Maschine

Publikation beim Materialverlag

»Der Begriff der ›Maschine‹ ist in philosophischer Hinsicht ein Januskopf. Zum einen beschreibt er technisches und in gewisser Weise logisch-sinnfälliges Gebilde, das gewissen rationalen Kriterien zu gehorchen hat und eine präzise sprachliche Abgrenzung vor Schwierigkeiten stellt. Zum anderen eignet er sich wie kaum ein anderer Begriff zur Metaphorisierung: es gibt wenig Zusammenhänge, die sich nicht in gewisser Hinsicht auch als ›maschinisch‹ fassen ließen, eine ganze Armada maschinischer Begriffe in der deutschen Sprache zeugt davon. Dabei scheinen zwei Konstituentien wesentlich zu sein: das Funktionieren der Maschine und ein durch sie zu erreichender Effekt. Mit Maschinen auf diese Weise terminologisch in Kontakt zu treten, heißt in eine Welt der Vielheiten einzutreten, in der sich verschiedene Bedeutungen, historische Entwicklungen und künstlerische Adaptionen überlagern. Denn eine Maschine ist immer auch eine soziale Angelegenheit.«

Dezember 2024

Dionysos stottert

Beitrag für ein historisches Seminar an der Humboldt-Universität, Berlin

»Was auch diesem fragwürdigen Buche zu Grunde liegen mag: es muss eine Frage ersten Ranges und Reizes gewesen sein, noch dazu eine tief persönliche Frage, - Zeugniss dafür ist die Zeit, in der es entstand, trotz der es entstand, die aufregende Zeit des deutsch-französischen Krieges von 1870/71. Während die Donner der Schlacht von Wörth über Europa weggiengen, sass der Grübler und Räthselfreund, dem die Vaterschaft dieses Buches zu Theil ward, irgendwo in einem Winkel der Alpen, sehr vergrübelt und verräthselt, folglich sehr bekümmert und unbekümmert zugleich, und schrieb seine Gedanken über die Griechen nieder, - den Kern des wunderlichen und schlecht zugänglichen Buches, dem diese späte Vorrede (oder Nachrede) gewidmet sein soll. Einige Wochen darauf: und er befand sich selbst unter den Mauern von Metz, immer noch nicht losgekommen von den Fragezeichen, die er zur vorgeblichen "Heiterkeit" der Griechen und der griechischen Kunst gesetzt hatte; bis er endlich in jenem Monat tiefster Spannung, als man in Versailles über den Frieden berieth, auch mit sich zum Frieden kam und, langsam von einer aus dem Felde heimgebrachten Krankheit genesend, die "Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" letztgültig bei sich feststellte. - Aus der Musik? Musik und Tragödie? Griechen und Tragödien-Musik? Griechen und das Kunstwerk des Pessimismus?« (Friedrich Nietzsche)

Dezember 2024

ARTILACS

Bewilligung eines Graduiertenkollegs an der HfMT

Nach dem positiven Förderbescheid der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Hansestadt Hamburg wird das Graduiertenkolleg ARTILACS – Artistic Intelligence in Latent Creative Spaces unter Federführung der HfMT Hamburg im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen. Das künstlerisch-wissenschaftliche Verbundprojekt von vier Hamburger Hochschulen – HAW Hamburg, HCU Hamburg, HFBK Hamburg und HfMT Hamburg – unter Gesamtleitung von Prof. Dr. Georg Hajdu (HfMT) ist auf eine Laufzeit von 3 Jahren angelegt. ARTILACS rückt das Konzept einer »Künstlerischen Intelligenz« in den Fokus. Damit wird eine kritisch-affirmative Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz (KI) im Kontext künstlerischer Praxis adressiert. Es soll untersucht werden, inwiefern eine hybride Kombination aus KI-gestützten, latenten Räumen und traditionellen Wissensräumen der künstlerischen Praxis Chancen für neue Formen von Kreativität und Erkenntnis eröffnet, die sich im Konzept einer »künstlerischen Intelligenz« methodologisch fassen lassen. Während der Laufzeit ist ein Zusammenschluss von Wissenschaft, Lehre und künstlerischer Praxen der unterschiedlichen Hochschulen geplant ...

November 2024

Saving the Magic Flute

Performance-Lecture bei der Ringvorlesung Genderdialoge

»In unserer westlichen Kultur ist die Zauberflöte nicht nur ein Singspiel, sie ist nicht nur künstlerisches Material. Sie ist eines der meistgespielten Werke, das als geeignet für ein breites Publikum gilt; und nicht nur das, sie wird als unveränderliches Werk betrachtet, das jeder kennen und respektieren muss, wie man ein Denkmal respektiert. Aber ist es nicht paradox, dass Musik und Theater ausgehend von einem so konkreten Ursprung - dem Manuskript - so sehr idealisiert werden, dass sie als monumentale und unveränderliche Werke gelten?Das unbeständige Territorium des Manuskripts, voller Flecken und Auslöschungen, in dem sich jedes musikalische Element verändern kann, gibt es nicht mehr: Die Zauberflöte ist Eigentum von Theatern, Verlegern, Konservatorien und der westlichen Hochkultur. Aber wie kann man die Zauberflöte auf den neuesten Stand bringen?« (Sofia Cadisco)

November 2024

Radikale Gleichheit

Gespräch mit Jule Govrin [Im Keller der Metaphysik#2]

Im »Keller der Metaphysik« muss aufgeräumt werden. Aktuell angesichts der Frage der ›Gleichheit‹, die uns in unauflösbare gesellschaftliche Probleme zu stürzen droht. Was bedeutet Gleichheit heute? Wie lässt sie sich umsetzen und konkretisieren? Wo betrifft sie uns alle gleichermaßen, wann teilt und unterscheidet sie uns? Als Philosophin, die an einer Theorie der radikalen Gleichheit und des »Universalismus von unten« arbeitet, haben wir Jule Govrin eingeladen, die uns bei unseren (mentalen) Aufräumarbeiten unterstützt. Wir sprechen mit ihr über die Suche nach gelebter Gleichheit in der Gegenwart. Dabei blitzt – im Keller - womöglich ein neuer »Universalismus von unten« auf. Ein Universalismus, der solidarische Gefüge der Sorge mit egalitären Politiken der Körper ineinandergreifen lässt ...

Weitere Informationen Gespräch anhören

November 2024

Musikalische Spontaneität

Vortrag beim Symposium DaZwischen

Es gibt Tage, an denen ein sich selbst gesetztes Vorhaben und die Bedingungen seiner Realisierung in eine gewisse ›Dissonanz‹ geraten. [2] Als ich mich gestern Morgen an meinen Vortrag über »musikalische Spontaneität« für die Tagung »Verweile doch…« an der HfMT setzen wollte, nachdem ich diese Pflicht zuvor in einer performativen Weise vor mir hergeschoben hatte, erreichte mich in meinem Unterrichtsraum 007 rot eine »Eilmeldung« derTagesschau-App. [2] Es war 8.18 Uhr und die Redaktion von ARD-aktuell vermeldete »Trump sichert sich auch Swing State Pennsylvania und steuert auf Sieg zu.« Ein weiteres finsteres Kapitel der jüngeren Weltgeschichte war aufgeschlagen, dessen politische Konsequenzen uns wohl erst in einiger Zeit in ihrer ganzen Tragweite erreichen ...

Oktober 2024

Was ist künstlerische Forschung?

Forschungsseminar mit Promovierenden der HfMT

Welches ›Wissen‹ generiert die Kunst? Wie lässt sich dieses Wissen erforschen? Inwiefern kann die eigene künstlerische Praxis durch eine Kontaktaufnahme mit wissenschaftlichen Methoden in ihrer Wirksamkeit verstärkt werden? Das Lehrangebot versucht in Sachen »Künstlerische Musikforschung« Anknüpfungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei wechseln sich praktische Erkundungen eines bereits bestehenden Forschungsgebietes mit theoretischen und innovativen Inputs ab. Es soll zudem versucht werden, einen politischen Aktualitätsbezug zur künstlerischen Praxis herzustellen. Erste eigenständige Forschungsprojekte der Studierenden werden am Ende des Semesters in einem innovativen Konzert-Setting präsentiert. Das Angebot richtet sich dezidiert an alle diejenigen Studierenden, die Interesse daran haben ihre eigene künstlerische Praxis experimentell zu erforschen und mit wissenschaftlichen Methoden in Kontakt zu setzen ...

Oktober 2024

Epistemic Dromology

Lecture at ArtSearch2-Symposium

»Thirdly, and most importantly in this context, in the context of a discourse on artistic research, AI will never be able to take something like a political position, a fundamental flaw from an artistic perspective, which it can even reflect on itself, as my Adobe Acrobat »AI Assistant« ›assured‹ me yesterday. Without a political position, however, without a certain politics of knowledge, the idea of artistic research would be meaningless, since no artistic knowledge could be imagined that had not been born, at least unconsciously, out of an interconnection with politics. The auxiliary science AI must therefore be well educated politically by its guiding science artistic research in order to avoid unpleasant ›slips‹. (#populism, fake news an so on) ...

...

Oktober 2024

Musikästhetik dekolonisieren

Seminar im Dekanat ZWOELF

Die europäische Musikgeschichte verweist auf eine weitverzweigte koloniale Verfallsgeschichte, die allerdings häufig in Meer der sogenannten ›Sprachferne der Musik‹ unterzugehen droht. Anders als im Fall der Literatur oder Malerei sind die Verweise und Symptome des Kolonialen in den musikalischen Kunstwerken weniger ›explizit‹, sie müssen herausgearbeitet und freigelegt werden. Das betrifft insbesondere auch das musikalische Material, mit dem die Komponist:innen in ihren Werken arbeiten. Das Seminar verfolgt das Ziel, die Grundlinien einer dekolonialen Musikästhetik zu vermitteln. Dabei reichen sich Theorie und Praxis die Hand. Es geht nicht zuletzt darum, nach zeitgemäßen Präsentationen des musikalischen Kanons zu suchen.

...

September 2024

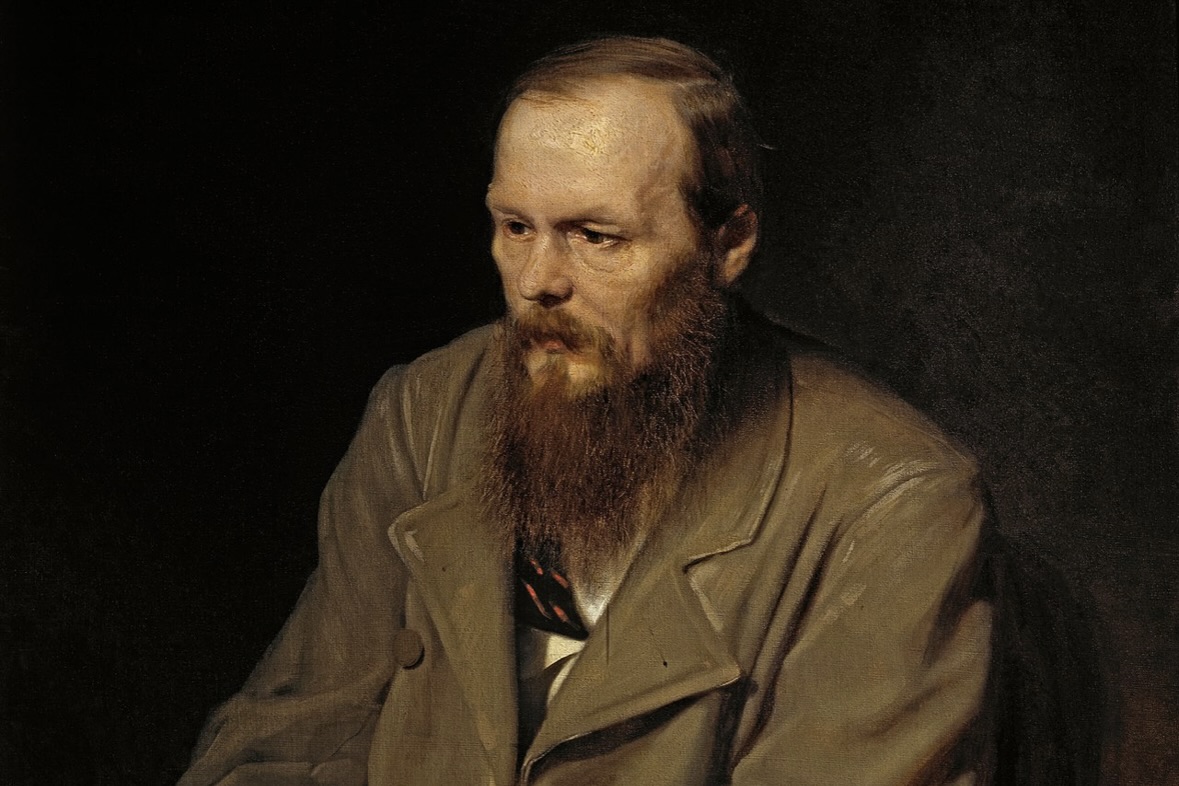

Exzessive Subjektivität

Gespräch mit Dominik Finkelde [Im Keller der Metaphysik#1]

Subjekt zu sein bedeutet immer auch, sich selbst gesetzte Grenzen zu überschreiten. Ein Subjekt schweift aus, es kennt kein Maß. Es tritt aus dem Dunkel ihm unzugänglicher Ordnungen hervor, die sich durch diesen Austritt selbst erst bestimmen. Ein Subjekt wird somit immer erst gewesen sein. Es konstelliert sich in einem »Futur II« und arbeitet unablässig seine eigene Zukunft auf. Was bedeutet Subjektivität heute? Welche politische Zukunft wird sie gehabt haben? Aus welchen normativen Ordnungen taucht sie auf und was verführt uns, diese Ordnungen zu überschreiten? ...

Weitere Informationen Gespräch hören

September 2024

Im Keller der Metaphysik

Gesprächsreihe im MalerSaal

Wird die Metaphysik aktuell in den Keller verfrachtet, um dort in Ruhe zu verwahrlosen? Die Gesprächsreihe fragt nach aktuellen Implikationen metaphysischer Gedankenfiguren und Begriffe. Dabei ist Improvisation ebenso gefragt, wie freie Assoziation, Publikumsbeteiligung und musikalische Abwegigkeit. Die Methode der Kellermetaphysik ist wohl noch herauszuarbeiten. Fangen wir schnell damit an, jetzt, da das Hamburger SchauSpielHaus die »Realnische 0« freigelegt hat! War die Metaphysik in gewisser Weise nicht immer schon unterirdisch?

September 2024

Das Ich, die Anderen

Beitrag für die ZWOELF

Wie die von Rimbaud eingeführte Sprachakrobatik deutlich macht, spricht die poetische Sprache stets durch diejenigen hindurch, die sie verwenden. Dabei lässt sie die Beziehung von Subjekt und Objekt unscharf werden. Wer schreibt, leidet gelegentlich daran, den durch die Sprache angestrebten Sinn nicht vollständig zu erreichen. Er setzt sich der Kraft einer vorgegebenen symbolischen Ordnung aus, die seine eigene Endlichkeit übersteigt. Dementsprechend ist auch Rimbauds, unter offensichtlichen »Leiden« gefundene, poetisch-melancholische Selbstdiagnose (»Ich ist ein anderer…«) eher unzeitgemäß ...

April 2024

Hip Hop als künstlerische Praxis

Forschungsseminar im Rahmen der Diversity-Studies der HfMT

Hip Hop ist aktuell. In wohl kaum einem anderen popkulturellen Genre kristallisieren sich derartig viele Probleme einer zeitgemäßen Zeichenpolitik, die ästhetisch analysiert und praktisch weitergetrieben werden können. Wir können viel vom Hip Hop lernen, insbesondere mit Blick auf die hiesige Institution einer ›hochkulturellen‹ Wissensproduktion. Im Seminar soll – ausgehend von einer groben Nachzeichnung der Grundideen und Entwicklungslinien des Hip Hop – theoretisch und praktisch erforscht werden, inwiefern sich die Aktualität des Hip Hop künstlerisch-wissenschaftlich begreifen lässt. Dabei werden auch Künstler:innen aus der Hamburger Hip Hop-Szene zu Wort kommen: sie werden eingeladen, ihre jeweiligen Arbeiten im Seminar zu präsentieren und die damit verbundene Auslegung des Hip Hop zu erläutern...

April 2024

Aktuelle Theorien der Gemeinschaft

Seminar an der Theaterakademie der HfMT

Die Gemeinschaft zerfällt. Zugleich setzt sie sich immer wieder neu zusammen und nimmt ungeahnte Konsistenzen an. Was aber ist eine Gemeinschaft? Und worin unterscheidet sie sich von einer Gruppe, einem Ensemble, dem Kollektiv? Das Seminar fragt nach aktuellen Potentialen gemeinschaftlichen Handelns und nach den von diesen ausgehenden Ästhetiken und Politiken. Zur Kronzeugin wird dabei die theatrale Praxis, die wohl wie niemand anderes sonst etwas zur Frage des Gemeinsamen, der Gruppe und der unablässigen Bewegung der ›Dividuation‹ mitzuteilen hat. Ausgehend von kanonischen Texten der französischen Differenzphilosophie (Nancy, Blanchot, Deleuze) soll die Perspektive gezielt auf feministische, queere und postkoloniale Gemeinschaftstheorien geöffnet werden. ...

April 2024

Schönheit – Fluchtlinien einer ästhetischen Kategorie

Seminar im Dekanat ZWOELF der HfMT

Die Erfahrung des Schönen kann durchaus traumatisch sein. Sie ermöglicht Kontaktaufnahme mit dem Unendlichen, was zugleich in die Niederungen der unmittelbaren Begrenztheit führt. Demensprechend präsent ist im ästhetischen Diskurs über das Schöne die Frage nach der Hässlichkeit. Was schön ist, was hässlich, liegt dabei zunächst in den Augen der Betrachter:innen. Zugleich reichert sich diese Kategorienbildung schnell mit politisch-ästhetischem Sinn an, die aktuell in Auseinandersetzungen um Körperbilder und ästhetische Machtpolitiken zum Ausdruck kommt. Das Seminar rekonstruiert eine aktuelle Theorie des Schönen anhand diverser historischer, aktueller und abwegiger Beispiele ...

April 2024

Einführung in künstlerisch-wissenschaftliche Schreibweisen

Kurs im Promotionsstudiengang der HfMT

Wer schreibt, muss sich von dem Text tragen lassen, den er schreibt, muss sich ihm anvertrauen, in ihm »wohlfühlen« können wie in einer Fremde, die gleichwohl ein zu Hause bietet. Wie aber in einen solchen Text sich einfinden, wie ihn beginnen? Und wie in ihm fortfahren? Text-»Genres« sind hier zunächst hilfreich, weil sie den Duktus eines Textes vorzeichnen und eine gewisse Richtung vorgeben. Was aber ist eine Nachricht, was ein Kommentar, was sind Thesen, was ein Aufsatz, ein Essay, ein Traktat, eine Abhandlung? Und was sind die Spezifika einer Dissertation? Welche Elemente anderer Genres kann sie absorbieren, welcher solcher Elemente hat sie sich zu enthalten? Und worin bestehen im Übrigen die »stilistischen Eigenarten« einer Autor:in? Wie teilen sie sich einer Ausarbeitung mit, um ihr ein unverwechselbares »Timbre«, eine spezifische »Handschrift« zu verleihen? …

Weitere Informationen

März 2024

Die Matrix des Wissens

MaterialAusgabe der ZWOELF

»Ein derartig ungezeugtes Wissen, so ließe sich im Sinne des Neuen Materialismus argumentieren, stellte die dynamische Materialität einer zeitgemäßen Bildungsinstitution dar, etwas also, das sich in seiner eigenen Vermittlung überhaupt erst herausbildet und immatrikuliert. Dieses Wissen entzöge sich dem um sich greifenden Ordo einer akademischen Aufzucht fürsorglich überwachter Lernschritte, die bis ins Einzelne kalkulierbar und evaluierbar sein sollen. Es widersetzte sich gängigen Techniken einer marktförmigen Disziplinierung, die ebenso ökonomische wie ordnungspolitische Dimensionen aufweist – Beispiele hierfür sind etwa Credit Points, Akkreditierungs-Agenturen oder Qualitäts-Management – und mit denen mächtige Interessen aktuell eine Unterwerfung aller Institutionen des Wissens unter das Diktat einer Maximierung von Mehrwert vorantreiben ...«

Artikel lesen

Februar 2024

Bound to Perform

Symposium an der Theaterakademie Hamburg am 9.02.2024

»Die Formel I PREFER NOT TO schließt jede Alternative aus und verschlingt ebenso das, was sie zu bewahren vorgibt, wie sie auch jede andere Sache beseitigt; sie impliziert, dass Bartleby abzuschreiben, das heißt Worte zu reproduzieren aufhört; sie lässt eine Unbestimmtheitszone wachsen, so dass die Worte sich nicht mehr unterscheiden, sie schafft die Leere in der Sprache. Aber sie entschärft auch die Sprechakte, denen zufolge ein Arbeitgeber befehlen, ein wohlwollender Freund Fragen stellen, ein aufrichtiger Mensch Versprechungen machen kann. Würde Bartleby sich weigern, könnte er noch als Rebell oder als aufsässig ausgemacht werden und in dieser Rolle noch eine gesellschaftliche Rolle übernehmen ...«

Januar 2024

Decolonizing German Music Theory

Workshop im Rahmen der HfMT-Study-Weeks

Die Annahme, dass die ebenso gehegten, wie gepflegten Kunstwerke der europäischen Musiktradition vom historischen Kontext einer kolonialen Verfallsgeschichte unbehelligt entstanden seien, erscheint heute – so hartnäckig sie sich auch immer halten mag – als wahnhafte Projektion. Selbstverständlich klingt auch in den Werken der Tradition ein ›eurozentrisches‹ Gedankengut wider, das nicht zuletzt die gängige musiktheoretische Terminologie geprägt und beeinträchtigt hat. Der eintägige Workshop begibt sich hier auf eine kritische Spurensuche. Er legt kolonialistische und rassistische Gedankenfiguren in Texten der musiktheoretischen Tradition frei, um sie mit den dort verhandelten Werken in Beziehung zu setzten ...

Januar 2024

Musiktheorie und Zukunft

Publikation beim transcript-Verlag

»Statt qualitätssichernde Maßnahmen voranzutreiben, die letztlich die Auftrennung der Fächer und Disziplinen stillschweigend forcieren und somit eine auf Arbeitsteilung gründende Ökonomisierung von Wissensbeständen protegiert, könnte beispielsweise alternativ eine neue musiktheoretische Aussagenproduktion angestrebt werden, die beanspruchen würde, konventionelle Diskurseinteilungen in Fragezustellen und die mit ihnen verbundene Disziplinierung zu unterlaufen. Gemeint wäre beispielsweise das Vorhaben, eine fachspezifische, auf Verfahren künstlerischer Musikforschung ausgerichtete musiktheoretische Epistemologie zu betreiben, die gerade diejenigen Konfigurationen eines musikalischen Wissens in den Blick nimmt, die weder in den einzelnen musikalischen (musikpraktischen, künstlerischen) noch musikbezogenen (musikwissenschaftlichen, musikästhetischen) Disziplinen und Wissenschaften aufgehoben sind ...«

Weitere Informationen Aufsatz lesen

2023

November 2023

Barbarei der Arbeit

Seminar an der TAH Hamburg

›Arbeit‹ ist eine diffuse Kategorie. Wo fängt sie an, was markiert ihr Ende? Und wie sollte Arbeit ›angemessen‹ entlohnt werden? Welche Instanzen entscheiden über den Sinn von Arbeit, wer spricht ihr jegliche Berechtigung ab? Solche Fragen werden in künstlerischen Zusammenhängen in einer besonderen Weise relevant. Eine im Arbeitsbegriff selbst anthropologisch angelegte Spannung zwischen ökonomischer Reproduktion und ideeller Sinnstiftung wird hier wirksam, die in unlösbare Widersprüche führt. Das Seminar setzt Texte der philosophischen Arbeitstheorie mit aktuellen Symptomen der theatralen Kunstproduktion in Beziehung. Dabei soll es unter anderem darum gehen, nach zukunftsweisenden und nachhaltigen Formen künstlerischer Arbeit zu suchen, die bislang nur im Modus ihrer experimentellen Erprobung zugänglich sind …

Weitere Informationen Programm

November 2023

Über Bravheit

Vortrag im Rahmen der HfMT-Study-Weeks

›Brav‹ zu sein bedeutet, sich unaufgefordert an bestehende Regeln zu halten. Wer brav ist, gehorcht gerne und genießt den Schutz nicht weiter zu hinterfragender gesellschaftlicher Norm. Aktuell gerät die bürgerliche Kardinaltugend des Braven allerdings an eine brisante Schnittstelle. Einerseits werden Gehorsamkeitsregime auch im künstlerischen Bereich kontinuierlich ausgeweitet. Andererseits verlangt der Markt permanent nach zumindest simulierter Rebellion, um neue ›Alleinstellungsmerkmale‹ zu erschließen. Und wenn es so etwas wie eine These ist, die ich im Folgenden ausführen will, so ließe sich ihr Inhalt wie folgt zusammenfassen: Die spätmodernen, ordoliberalen, das heißt auf einer autoritären Durchsetzung und Ausweitung marktförmiger Systeme der Kontrolle und Selbstkontrolle westlicher Gesellschaften gewinnen zusehends Kohärenz aus einem »primär defensiven Weltverhältnis«, das mit der Bereitschaft zur weitestgehenden Anpassung an gegebene Verhältnisse einhergeht ...

Weitere Informationen Vortrag lesen

November 2023

Affekt und Bürgerlichkeit

Workshop beim Aktionstag ›Nähe und Distanz‹

Das Bürgertum hat ein gespaltenes Verhältnis zum Affekt. Einerseits sollen Affekte produktiv gemacht werden und in die Passform eines gelungenen Lebens eingetragen. Andererseits bedrohen Affekte den geregelten Verkehr von ›Reiz‹ und ›Reaktion‹: Sie lassen sich nur durch kalkulierte Strenge zügeln und koordinieren. Der Workshop lotet das Verhältnis von Affekt und Bürgerlichkeit praktisch wie theoretisch aus. In den Fokus gerät dabei eine kaum zu kontrollierende Beziehung von Nähe und Distanz, die ihr Gegenbild – zunehmend – in »bürgerlicher Kälte« (Kohpeiß 2023) findet.

November 2024

Klassismus als Institution

Moderation eines Podiums mit Francis Seeck

»Wir alle lieben die Vielfalt und wollen uns gerne mit ihr befassen, vergessen dabei aber gelegentlich, dass es sich bei Diversität immer auch und womöglich vor allem um ein ökonomisches Thema handelt, da gezeigt werden kann, dass Diskriminierung und soziale Ausgrenzung viel mit einer Ungleichverteilung finanzieller Ressourcen verbunden ist, womöglich sogar auf ihr basiert. [Karl Marx hat es als erster für uns ausbuchstabiert, viele andere folgten: der gesellschaftliche Hauptwiderspruch ist klassenbezogen und ökonomisch. Alle weiteren gesellschaftlichen Widersprüche sind Effekte ökonomischer Ungleichheit, in gewisser Weise deren ›Akzidenzien‹. Und hier ist die Sprache der Fakten tatsächlich alles andere als divers, eher erschreckend klar, »In Deutschland« ich zitiere aus einer aktuellen Publikation von Francis Seeck, Zitat, »verfügt das reichste Zehntel über 65 Prozent des Gesamtvermögens, während die untere Hälfte nur 1 Prozent des Gesamtvermögens besitzt. Von diesen unteren 50 Prozent [mit einem Prozent Gesamtvermögen] wiederum haben 20 Prozent überhaupt kein Vermögen oder sind sogar verschuldet ...«

Weitere Informationen

Oktober 2023

Einführung in geisteswissenschaftliches Grundvokabular

Theaterakademie Hamburg

Was sind Geisteswissenschaften und wozu sollte man sie heute (noch) betreiben? Worin liegt ihr ästhetisch-politischer Sinn? Wie lassen sich geisteswissenschaftliche Vorgehensweisen mit Fragen der Theaterpraxis verknüpfen? Solche Fragen versucht der Kurs im Rahmen eines kursorischen Überblicks geisteswissenschaftlicher Grundbegriffe aufzuwerfen. Dabei wird eine praxeologischeMethode verfolgt: Wir entwickeln gemeinsam ein ebenso vorläufiges wie flexibles geisteswissenschaftliches Grundvokabular aus einer Analyse des geisteswissenschaftlichen Aktes heraus, anstatt es diesem vorab in Form abstrakter Begriffe vorauszusetzen. Drei Fragen leiten uns dabei an: Wie kann ich eine adäquate geisteswissenschaftliche Forschungsfrage entwickeln (I. ›Denken‹)? Welche Methode wende ich an, um dieser Frage nachzugehen (II. ›Forschen‹)? In welcher Weise stelle ich die Ergebnisse meiner geisteswissenschaftlichen Forschungsarbeit abschließend schriftlich dar (III. ›Schreiben‹)? In Form eines Ausblicks kann dann abschließend noch darüber nachgedachgt werden, wie sich Geisteswissenschaft und Theater in Szenarien künstlerischer Forschung miteinander verbinden lassen.

…

Oktober 2023

Ästhetik des Hörens

Seminar an der HfMT Hamburg

Nie ist Hören bloßes Mittel zum Zweck. Stets bringt es eigene Wahrnehmungs- und Empfindungsweisen hervor, die ihm den Status eines eigenständigen und genuin ästhetischen Geschehens verleihen. Das Seminar setzt vor diesem Hintergrund philosophische Theorien des Hörens mit Beispielen aus der musikalischen Tradition in Beziehung, um auf diese Weise die Beziehungen von Musikästhetik und Gehörbildung kollaborativ zu evaluieren: Wie wäre eine aktuelle Theorie des Hörens verfasst, die für die musikalische Praxis anschlussfähig ist? Welche Herausforderungen an eine Methodik künstlerischer Musikforschung würden durch eine solche Praxis gestellt …?

Oktober 2023

Die Ökonomie der Diversität

Blockseminar im Rahmen der ›diversity-weeks‹

Diversity wird zumeist in identitätslogischen Kategorien verhandelt. Das, was verschieden ist, kann anhand unterschiedlicher ›Marker‹ (Geschlecht, Hautfarbe, soziale Herkunft) identifiziert und einer kritischen Auseinandersetzung zugänglich gemacht werden. Vernachlässigt wird in diesem Zusammenhang gelegentlich, dass diversity auch eine stark ökonomisch geprägte Dimension besitzt, die auf gängigen Identitätsbildungen vorausliegende gesellschaftliche Prozesse verweist. Politische Ungleichheit zeigt sich auch weiterhin und vor allem in einer ungleichen Verteilung ökonomischer Ressourcen, was im Musikbetrieb und seinen Ausbildungsinstanzen in einer besonderen Weise spürbar ist. Das Seminar versucht klassische ökonomische Theorien mit aktuellen Pathologien hochkultureller Kunstproduktion in Beziehung zu setzen …

September 2023

Musik und Klima, Katastrophe

Künstlerisches Forschungsseminar an der HfMT Hamburg (Dekanat 12)

Der Klimawandel hat den klassischen Musikbetrieb erreicht. Durch die drohende Vollkatastrophe mischen sich unüberhörbare Dissonanzen ins globale Konzert hochkultureller Musikproduktion. Wie viele Festspiele können wir uns noch leisten? Und was für Server gewährleisten den Genuss digitaler ‚concert-streams‘? Welche Mengen an Kerosin werden bei einer Asien-Tournee eines europäischen Spitzenorchesters in die Atmosphäre gepustet? Das Seminar geht den weit zurückreichenden Beziehungen von Musik und Klima nach. Dabei sollen aus dem musikalischen Material selbst Strategien skizziert werden, den Klimawandel ästhetisch nachhaltig zu bekämpfen …

September 2023

Ohnmacht der Heiterkeit

›Philosophische Interventionen‹ bei den Kulturtagen Hedersleben

»Es stimmt, dass sich die Philosophie nicht von einem Zorn gegen ihr Zeitalter trennen lässt [colère contre l’epoque], aber auch nicht von der Heiterkeit [sérénité], die sie uns verleiht. Die Philosophie ist keine Macht. Religion, Staat, Kapitalismus, Wissenschaft, Recht, öffentliche Meinung und Fernsehen sind Mächte, aber nicht die Philosophie. Die Philosophie kennt große innere Schlachten [batailles intérieurs] (Idealismus gegen Realismus etc.), aber das sind Schlachten, um zu lachen. Da, die Philosophie keine Macht ist kann sie auch nicht in eine Schlacht mit den Mächten eintreten, sie führt stattdessen einen Krieg ohne Schlacht gegen sie, eine Guerilla [guerre sans bataille]. Und sie kann nicht mit den Mächten sprechen, sie hat ihnen nichts zu sagen, nichts mitzuteilen, sie führt nur Unterhandlungen ...« (Gilles Deleuze, Pourparlers [1993])

Vortrag lesen

September 2023

Klassik und Klassenkampf

Beitrag für die ZWOELF

Classicus heißt auf Latein »zur ersten Steuerklasse gehörig« bzw. »mustergültig«. »Eine Leistung der Extraklasse« wird beispielsweise konstatiert oder »eine erstklassige Wahl« getroffen. Auch die ›klassische‹ Musik verspricht, reichhaltige Distinktionsgewinne einzufahren. Sie repräsentiert traditionelle Werte wie Fleiß, Genauigkeit und Durchhaltevermögen und ermöglicht ihren Konsument:innen auf diese Weise, sich vom gesellschaftlichen Einerlei abzuheben. Musik ist nicht nur ein ästhetisches, sondern vor allem auch ein soziales Phänomen. Musikalischer Geschmack entsteht dementsprechend nicht zufällig, er hängt eng mit dem Lebensstil beziehungsweise der Schichtzugehörigkeit zusammen, wie es beispielsweise der französische Soziologe Pierre Bourdieu in seinem Buch Die feinen Unterschiede gezeigt hat ...

Beitrag lesen

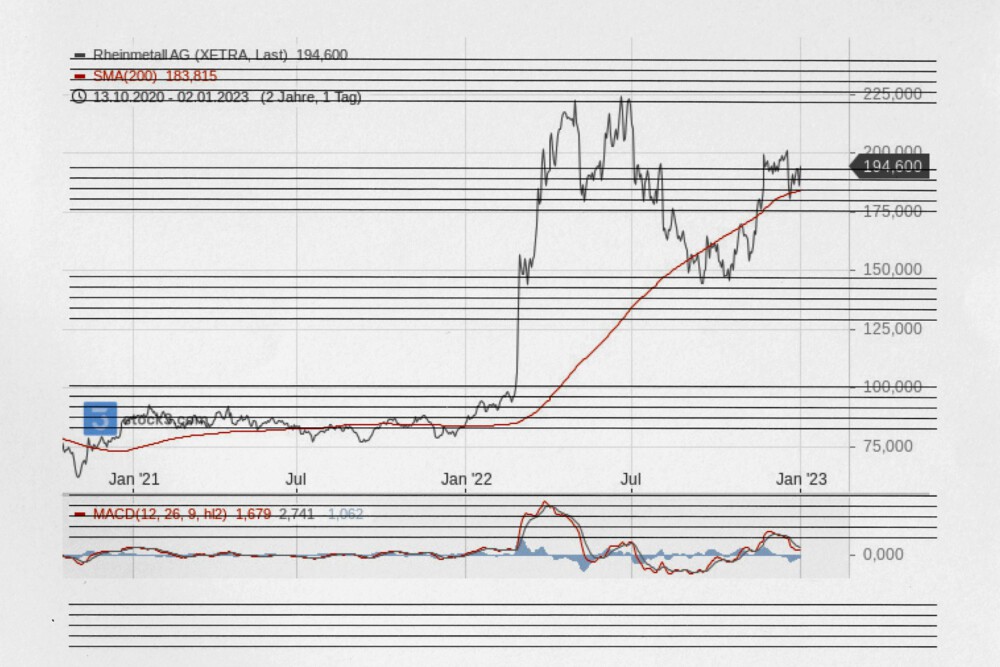

Juni 2023

Der Teufel und der Code

Ligetis Kritik der musikalischen Ökonomie

Gesetzmäßigkeiten fraktaler Geometrie, wie sie vom französisch-US-amerikanischen Mathematiker Benoît Mandelbrot (1923-2010) freigelegt und von György Ligeti kompositorisch aufgegriffen wurden, lassen sich nicht nur mit musikalischen Prozessen in Verbindung bringen. Sie sind auch für die Analyse wirtschaftlicher Krisen relevant, selbst wenn sich klassische ökonomische Theorien bis heute mehr oder weniger erfolgreich dagegen wehren. Der Beitrag setzt vor diesem Hintergrund Ligetis Études pour piano (1985–1994) spekulativ mit Entwicklungen auf den Finanzmärkten der 1980er und 90er Jahre in Beziehung, um von hier aus die politisch-ästhetische Aktualität von Ligetis kompositorischem Ansatz zu unterstreichen. ...

Juni 2023

Die Zwitschermaschine

Gastvortrag am IKM der Universität Potsdam

»Wir behaupten durchaus nicht, daß das Ritornell der Ursprung der Musik sei, oder daß die Musik mit ihm beginne. Es ist nicht gen au bekannt, wann die Musik begonnen hat. Das Ritornell ist eher ein Mittel, um Musik zu verhindem, abzuwehren oder loszuwerden. Aber die Musik existiert, weil auch das Ritornell existiert, weil die Musik das Ritornell aufnimmt, es sich als Inhalt in einer Ausdrucksform aneignet, weil sie einen Block mit ihm bildet und es fortträgt […] Die Musik unterwirft das Ritornell dieser besonderen Behandlung durch die Diagonale oder Transversale, sie reißt es aus seiner Territorialität heraus. Musik ist ein kreativer, aktiver Vorgang. der darin besteht. das Ritornell zu deterritorialisieren ...« (Gilles Deleuze / Félix Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II, S. 423.)

Vortrag lesen

April 2023

#awm (Alter Weißer Mann)

Seminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg

Das Patriarchat wankt. Zugleich scheint es über die rätselhafte Fähigkeit zu verfügen, sich immer wieder in Form bizarrer Widergänger zu erneuern. Seit geraumer Zeit wird dieser Umstand anhand der Gedankenfigur des »alten weißen Mannes« kritisch befragt, die darauf hinweisen möchte, dass eine Konzentration von Wissen, Macht und Kapital auch weiterhin an eine bestimmte Konfiguration von Geschlecht, Hautfarbe und Alter gekoppelt ist. Das Seminar geht dieser Gedankenfigur nach. Es versucht die Begriffsperson des alten weißen Mannes in der Literatur- und Philosophiegeschichte freizulegen und die Option einer dramatischen Attacke auf sie politisch-ästhetisch in Erwägung zu ziehen ...

März 2023

Bühne, Präsenz, Performance

Seminar im Dekanat 12 der HfMT Hamburg

Was ist künstlerische Präsenz? Und wie lässt sie sich auf einer Bühne wirkungsvoll aktualisieren? Wodurch wäre eine gelungene künstlerische Performance ausgezeichnet? Derartige Fragen haben seit der Corona-Krise eine neue Qualität angenommen. Sie verweisen auf eine zunehmende Integration digitaler Medien in den klassischen Konzert- und Theaterbetrieb und lassen die Schwierigkeit einer trennscharfen Unterscheidung von ›echter‹ und ›simulierter‹ Wirklichkeit in den Künsten greifbar werden. Dementsprechend fragt das Seminar nach den Möglichkeiten, zeitgemäße Formen der Bühnenpräsenz und Performativität ebenso theoretisch wie praktisch zu bestimmen …

März 2023

Imbalance

Konzert mit dem ensemble différance

Die Kompositionsgeschichte lässt sich immer auch als eine solche von Geschlechterkämpfen entziffern. Während der Klang an sich alle möglichen Formen geschlechtlicher Identitiät suggeriert und hörbar möglich werden lässt, war es über eine lange Zeit lediglich Männern vorbehalten, musikalische Kompositionen abschließend ins Werk zu setzen. Das Programm dieses Konzerts verfolgt Spuren, die in eine andere Richtung verweisen. Es erforscht Werke für Klaviertrio von vier Komponistinnen, die sich in je eigener Weise und zu historisch kontingentem Zeitpunkt mit den vorherrschenden Machtverhältnissen ihrer Zeit auseinandersetzen ...

Februar 2023

Verkommene Söhne, mißratene Töchter

Wissenschaftliches Begleitseminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg

»Die Jugend hat keine Welt, in der sie sich einrichten, kein Sein, in dem sie ruhen, kein Symbol, das sie repräsentieren kann. Dass sie sich im Geist und als Geist erkennt, heißt, dass ihr nichts mehr widerspricht als Natur, als das Unwissen und das Unbewusste der Gewöhnung und der Gewohnheit, des Soseins. Eine Jugend in der Knechtschaft, eine Jugend, die zur Welt gehört, zu den Abläufen und den Verhältnissen, zur Gesellschaft, ist ein Widerspruch, die Verwechslung einer geistigen mit einer natürlichen Größe. Deshalb denunziert die Metaphysik der Jugend den Reifeprozess, der die Jugend dem »Sein der Väter und Ahnen« zuführen soll, als Täuschung, Lüge, Ideologie.« (Alexander García Düttmann, Lob der Jugend)

2022

November 2022

50 Jahre Anti-Ödipus

Ein paradisziplinäres Symposium

Mehr als 100 Jahre ist es her, dass Rosa Luxemburg das logische und historische Ende des Kapitalismus prophezeit hat. Kein Haltbarkeitsdatum zwar, jedoch die folgende These: Hat die territoriale, imperiale, katastrophale Ausschöpfung des Globus erst einmal ihr obligates Ende erreicht – so argumentierte sie – wird der Kapitalismus ganz von alleine das Handtuch werfen müssen und gegen die Glaswände seiner verpestizierten Treibhäuser stoßen. Bis heute hat man davon jedoch noch nichts gesehen. Der Kapitalismus operiert auch weiterhin – rückblickend auf die Geschichte alter und im Angesicht neuer Krisen – als schizoider Grenzgänger, der bisher noch aus all seinen selbst hervorgebrachten Verwüstungen wie ein Phönix aus der Asche emporgestiegen ist ...

Oktober 2022

Werk, Widerstand, Kommunikation

Vortrag an der Kunstuniversität Graz

Als Virtuelles lässt das Werk kommunizieren. Es informiert, indem es im Zwischenraum von Notentext, Interpret_in und zuhandenem Instrumentarium ein Spiel dividuierender Kräfte freisetzt, das klangliche Mischungen aus sich entlässt. Darin ist ein Akt des Widerstands zumindest impliziert. ...

Oktober 2022

Idealismus der Struktur

Hohlfelds Erbe und Platons Schatten

Platons Höhlengleichnis simuliert nichts weniger als die Genese eines absoluten Wissens, das sich in den Bildern der Welt in vielfältiger Weise artikuliert, niemals jedoch relativiert. Der Grundstein der abendländischen épisteme ist gelegt, einer hierarchischen Wissensordnung, die uns heute bis in die letzten Fasern eines durchökonomisierten Wissenschaftsbetriebes verfolgt. Sind wir nicht alle Platoniker_innen geblieben, zumindest dann, wenn wir uns – mehr oder weniger freiwillig … dazu genötigt sehen zwischen ›Wahrheit‹ und ›Fälschung‹ zu unterscheiden?

Juni 2022

Les mots sont allés ...

Vortrag auf dem Abschiedssymposium für Michaela Ott

Der Ton ist bereits für sich Variation. Er kann nur als Variabilität auftauchen, worin sich nicht zuletzt seine Virtualität bemerkbar macht. Die in der Tonproduktion wirksamen Variablen sind daher auch im Fall von Les mots sont allés nicht als Akzidenzien einer ontologischen Tonsubstanz zu begreifen, die in bestimmter Weise präkonfiguriert vorliegen würden. Sie zeigen sich vielmehr als Ausdruck einer Virtualität des Tons, die sich artikuliert, indem sie die Instanzen seiner Produktion mehr oder weniger produktiv affiziert. Dadurch, dass die Cellist_in zugleich streicht, greift, vibriert, artikuliert etc. und auf diese Weise heterogene Bewegungsabläufe in einen mehr oder weniger ›diskordanten‹ Einklang versetzt, bringt sie den Ton nicht nur hervor. Sie folgt gleichzeitig seiner immanenten Logik, die darin besteht, sich aus Abständen zu generieren, die ihm zugleich eine differentielle Form der Kontinuität verleihen ...

Oktober 2022

Anti-Ödipus – A close reading

Lektürekurs an der Theaterakademie der HfMT Hamburg

»Das objektive Sein des Wunsches ist das Reale an sich. Eine besondere Existenzform, die psychologische Realität genannt werden könnte, existiert nicht. Wie Marx sagt, gibt es keinen Mangel, sondern nur die Leidenschaft als natürliches und sinnliches, gegenständliches Wesen. Nicht der Wunsch lehnt sich den Bedürfnissen an, vielmehr entstehen die Bedürfnisse aus dem Wunsch: es sind Gegen-Produkte im Realen, vom Wunsch erzeugt. Der Mangel ist ein Gegen-Effekt des Wunsches, ist abgelagert, vakuolisiert in der natürlichen und gesellschaftlichen Realität ...« (Gilles Deleuze/Félix Guattari, Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie, 1972)

Oktober 2022

Das postödipale Theater

Seminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg

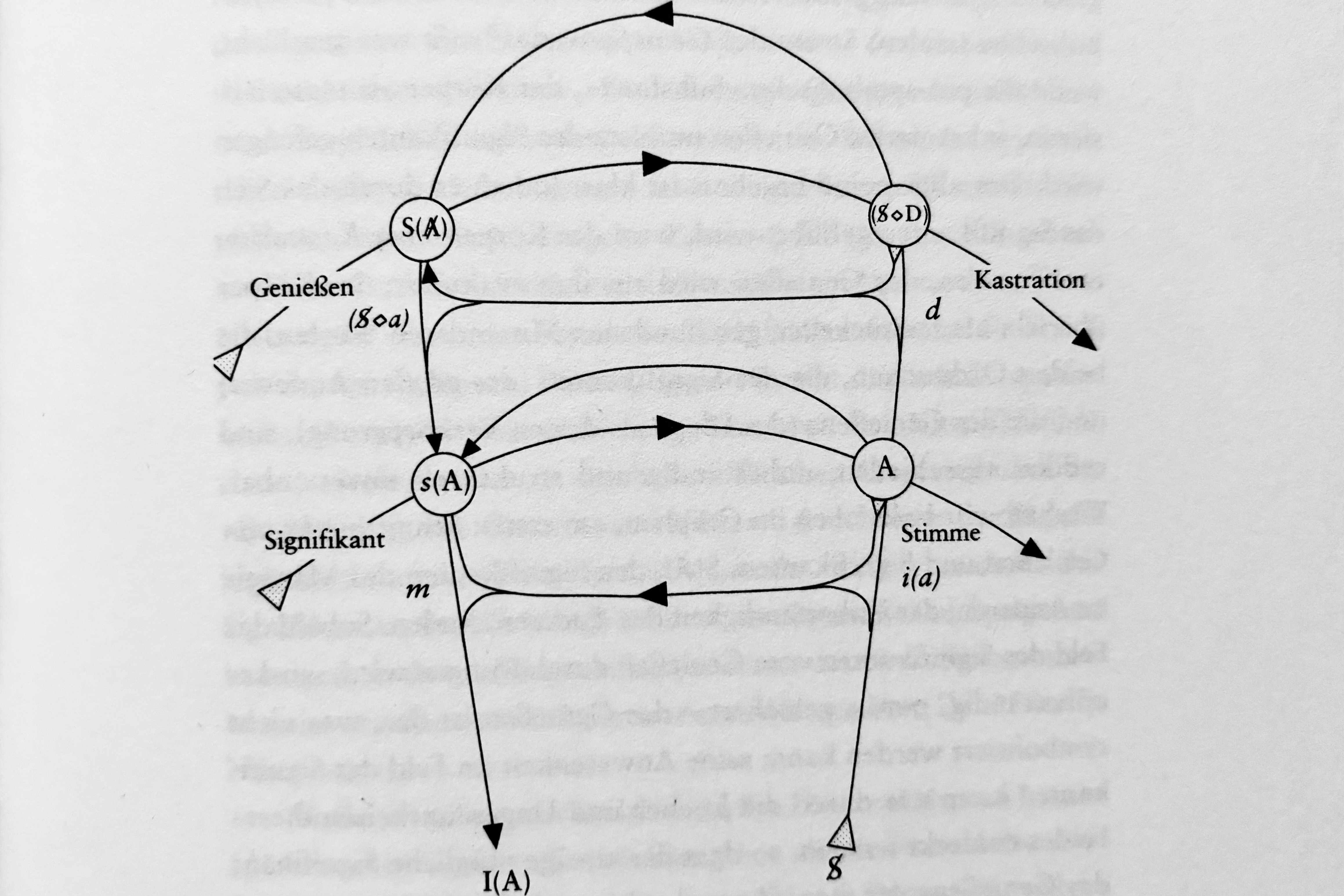

Symbolische Ordnungen, die in ihrer Logik auf Aspekte des sogenannten Ödipus-Komplex zurückzuführen sind, so wie er von Sigmund Freud in seiner psychoanalytischen Theorie beschrieben wurde, scheinen ihre Ressourcen durchgebracht zu haben. Patriarchale Strukturen zerfallen, autoritäre Begehrlichkeiten brechen ein, um sich lediglich in Form ihrer bizarren Widergänger (Populismus, Sexismus, territorialer Größenwahn) am Leben zu halten. Folgt man der ›Ljubljaner Schule‹ rund um Theoretiker:innen wie Slavoj Žižek, Alenka Zupančič und Mladen Dolar, dann sind die westlich-kapitalistischen Gesellschaften seit geraumer Zeit dabei, in ein ›postödipales‹ Stadium einzutreten, in dem sich die Über-Ich-Struktur der Subjekte nicht länger entlang von Verboten herausbildet, sondern durch einen Imperativ geleitet wird, der uns in einer paradoxen Weise zu genießen heißt ...

September 2022

Schumann op. 129

Konzertante Erfahrung mit Orchester

Vielleicht bestand die überraschende Genialität von Schumann darin, eine Form zu entwickelt zu haben, die nur für die Schnelligkeits- und Langsamkeits-Verhältnisse geschaffen wurde, die materiell und emotional zugeordnet werden. In der Geschichte der Musik sind Formen und Motive immer wieder zeitlichen Transformationen, Steigerungen und Verringerungen, Verzögerungen und Beschleunigungen unterworfen worden, die nicht nur durch Organisations- oder gar Entwicklungsgesetze zustande kamen. In codierten Intervallen sind Mikro-Intervalle in Expansion oder Kontraktion wirksam ...

Juni 2022

gráphein. Für Hans-Joachim Lenger

Eine Anthologie, erschienen im Materialverlag

gráphein, das heißt nicht nur, zu ›schreiben‹. Es bedeutet auch, sich einer Differenz des »Sinns« auszusetzen, die alles Geschriebene, Gezeichnete und Gekerbte von Anfang an durchquert. Diese Anthologie geht dem gráphein nach, folgt seinen Spuren, um sie in künstlerischen, politischen und philosophischen Zusammenhängen freizulegen. Sie macht eine Auswahl vorrangig unveröffentlichter Texte von Hans-Joachim Lenger (1952–2019) zugänglich und verbindet sie mit Beiträgen von Autor_innen und Künstler_innen, die sich in unterschiedlicher Weise auf Lengers Denken beziehen. Die Frage nach einer sich selbst entzogenen Schriftlichkeit wird dabei ebenso virulent wie das ereignishafte Ineinandergreifen von Kunst, Philosophie und Gemeinschaft ...

Mai 2022

Die digitale Symbiose

Über immersive Bild- und Klangregime

Eine digitale Symbiose stellt eine eigenartige Mischform aus einer biologischen und psychologisch-gesellschaftlichen Verbindung dar, weil sie zum einen im Rahmen organischer Gegebenheiten (wie beispielsweise dem menschlichen Wahrnehmungsapparat) operiert und auf der anderen Seite auf anorganisch-technologische Zusammenhänge bezogen ist. Zudem ist sie wesentlich durch ökonomische, das heißt wertschöpfende Kräfte bestimmt, was ihr den Charakter opaker Hybridität verleiht. Die digitale Symbiose bewegt sich in einem Zwischenraum von ›Natur‹ und ›Technik‹, um ihre Differenz gleichzeitig unablässig zu unterwandern und in Frage zu stellen. Zudem ist die ihr innewohnende Hierarchie alles andere als klar, sondern mehrfach asymmetrisch ...

Juni 2022

Input zu Rheinberger

Vortrag beim KISS-Kolloquium

Hans-Jörg Rheinberger richtet sein Hauptaugenmerk zwar in allen seinen Texten auf die mehr oder weniger opaken, das heißt rätselhaften Strukturen des Experimentierens, die er, als habilitierter Molekularbiologe, durch genaue rekonstruktive Analysen der biowissenschaftlichen Laborarbeit erforscht. Im Gegensatz zum üblichen Selbstverständnis der forschenden Naturwissenschaften zeigt er allerdings durch eben diese Analysen auf, dass weniger Planung und Kontrolle, als vielmehr Improvisation und Zufall den experimentellen Forschungsalltag prägen. Ein Charakteristikum, durch das auch seine eigene Forschung unablässig affiziert wird ...

Mai 2022

Nähe und Distanz

Eine assoziative Radiomontage

»Mein Körper ist eine gnadenlose Topie. Und wenn ich nun das Glück hätte, mit ihm wie mit einem Schatten zu leben? Wie mit alltäglichen Dingen, die ich gar nicht mehr wahrnehme, weil das Leben sie hat eintönig werden lassen? Wie mit diesen Schornsteinen und Dächern, die sich abends vor meinem Fenster aneinanderreihen? Aber jeden Morgen dieselbe Erscheinung, dieselbe Verletzung. Vor meinen Augen zeichnet sich unausweichlich das Bild ab, das der Spiegel mir aufzwingt: mageres Gesicht, gebeugte Schultern, kurzsichtiger Blick, keine Haare mehr, wirklich nicht schön. Und in dieser hässlichen Schale meines Kopfes, in diesem Käfig, den ich nicht mag, muss ich mich nun zeigen. Durch dieses Gitter muss ich reden, blicken und mich ansehen lassen. In dieser Haut muss ich dahinvegetieren ...« (Michel Foucault)

April 2022

Redigieren, Kartographieren

Zu einer Formel Jean-François Lyotards

Zu ›redigieren‹, das bedeutet nicht nur, wie Jean-François Lyotard in seinem 1987 erschienenen Text »Die Moderne redigieren« deutlich macht, etwas ›in Ordnung zu bringen‹ oder ›durchzuarbeiten‹, beispielsweise ein vorliegendes Manuskript für eine bevorstehende wissenschaftliche Publikation. Zu Redigieren kann auch heißen, den Zeiger einer Uhr (lat. digitus) wieder auf null zurückzustellen, also zu re-digieren, um auf diese Weise, Zitat Lyotard, »reinen Tisch zu machen und auf einen Schlag eine neue Ära und eine neue Periodisierung einzuführen, die frei von jeglichen Vor-Urteilen ist.« Gemeint wäre eine Art von Rückkehr zu einem neuen Ausgangspunkt bzw. die Re-Konfiguration eines Anfangs, der alle bestehenden Voraussetzungen durchgestrichen hat und mit ihnen jede chronologische Linearität eines ›davor‹ oder ›danach‹ ...

...

April 2022

Anton und Anna

Von Nino Svireli

Nach einer Non Talking Cure bei seiner Analytikerin, die er mit minimalem wörtlichen Aufwand abgeschlossen hatte, entschloss sich Anton, Vater zu werden. In der Beziehung zu Anna gab es keine Veränderung, weder in der Qualität noch in der Quantität ihres Zusammenseins. In den Diskussionen, die sie selten, aber doch immer wieder miteinander führten, hatte sich keine zeitliche Perspektive für ein gemeinsames Kind eröffnet. Ein Kind, das Anton im Gegensatz zu Anna unbedingt wollte. Deshalb hatte Anton beschlossen, selbst Vater zu werden. Eine Vaterschaft, für die er von Anna schwanger werden würde. Anna war damit sofort einverstanden, da Anna nur noch den spendenden Teil leisten musste ...

April 2022

Das paradisziplinäre Paradigma

Anmerkungen zu einem Papier des Wissenschaftsrates

Wer sich in eine Lektüre der Empfehlungen zur postgradualen Qualifikationsphase an Kunst- und Musikhochschulen vertieft, die der deutsche Wissenschaftsrat im April 2021 auf Bitte der Kultusministerkonferenz veröffentlicht hat, den könnte stellenweise das Gefühl beschleichen, es handele sich bei der künstlerischen Forschung um ein schwer erziehbares Kind. Im ebenso wohlwollenden, wie besorgten, an wichtigen Schnittstellen aber auch schlicht ratlos wirkenden Ténor des Papiers, scheint die tiefgreifende Ambivalenz widerzuklingen, die der traditionelle Wissenschaftsbetrieb seinem jüngsten Geschwister gegenüber – der künstlerischen Forschung – seit dessen Geburt an den Tag gelegt hat. Diese Ambivalenz ist geprägt von einem Konflikt zwischen dem Festhalten an überkommenen Formen akademischer Wissensproduk-tion bei gleichzeitigem Zwang zu hochschulpolitischer Innovation ...

Aufsatz lesen

März 2022

Krieg und Musik – Analytische Perspektiven

Seminar an der HfMT Hamburg, Sommersemester 2022

Das Seminar fragt aus aktuellem Anlass nach der Rolle, die Musik in Kriegszeiten spielt, aber auch danach, inwiefern sich militärische Strategien in musikalischen Formen sedimentiert haben könnten. Leitend wird dabei die These des Medientheoretikers Friedrich A. Kittler, dass durch kriegerische Handlungen im Laufe der Geschichte immer wieder »übertragungstechnische Innovationen« forciert werden, die sich dann nach und nach auch in anderen gesellschaftlichen und kulturellen Sphären etablieren. Auf der Grundlage eines historischen Abrisses der Beziehungen von ›Krieg‹ und ›Musik‹ sollen im Seminar neben materialen Analysen und einzelnen Werkausschnitten auch aktuelle Phänomene der (digitalen) Popkultur diskutiert werden, die sich explizit gegen den Krieg und die von ihm ausgehende, zerstörerische Dynamik richten. (Photo von Peter Dammann)

März 2022

Die Kolonisierung der Zeit – Raum, Körper, Kapital

Seminar an der Theaterakademie der HfMT Hamburg

Die geläufige Hypothese, dass die weltweite Expansion des Kapitalismus in dem Moment an ihre immanente Grenze stoßen würde, in dem sie sich global etabliert hat und den gesamten Erdball umfasst, muss offensichtlich korrigiert werden. Denn auch, wenn aktuelle Imperialismen an traditionellen Formen territorialer Ausweitung festhalten, sind sie doch insgesamt in ein neues Stadium eingetreten, das weniger einer extensionalen Logik des Raums, als einer intensiven Dynamik der Zeit zu gehorchen scheint. Das Seminar fragt hier nach Möglichkeiten von ästhetischer Unterbrechung und künstlerischer Intervention, wobei das aktuelle Ineinanderspiel von ›Raum‹, ›Körper‹ und ›Kapital‹ ebenso thematisch wird, wie eine unlängst von Joseph Vogl vorgeschlagene »Artistik des Schwarzmalens« ...

März 2022

Virtuelle Mehrstimmigkeit

Bachs Suiten für Violoncello solo als Gegenstand künstlerischer Forschung

Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello solo BWV 1007-1012 gehören zum Kernbestand cellistischer Praxis, wovon unzählige Werkausgaben, Interpretationen und Aufnahmen zeugen. In kompositionstechnischer Hinsicht verweisen die Werke jedoch auf ein ›Problem‹. Um sein mehrstimmiges Konzept auf ein einstimmiges Melodieinstrument zu übertragen, muss Bach den ihm geläufigen musikalischen Satz komprimieren, reduzieren bzw. fragmentarisieren. So manch eine, harmonisch stützende oder kontrapunktisch kommentierende Stimme fällt dabei ›unter den Tisch‹: sie ist nur noch gedanklich zu erahnen und wird in eigentümlicher Weise ästhetisch ›virtuell‹. Das Forschungsvorhaben fragt nach den Möglichkeiten, ein mehrstimmiges Satzbild der Cellosuiten mithilfe von Generalbass und Kontrapunkt zu rekonstruieren ...

März 2022

Was ist Zeit?

Augustinus: Confessiones (gelesen von Sabine Kastius)

»Denke Dir: eine körperliche Stimme hebt an zu ertönen und tönt und tönt, und mit einemmal hört sie auf, und nun ist es still, und die Stimme ist vergangen und es ›ist‹ keine Stimme mehr. Sie war künftig, bevor sie ertönte, und man konnte sie gar nicht messen, weil sie nicht mehr ›ist‹. Also nur während sie erklang, konnte man sie messen, denn da ›war‹ was gemessen werden konnte. Aber auch da stand sie nicht unbewegt; sie ging und verging. Konnte sie gerade deshalb gemessen werden? Denn nur während sie vorüberging, dehnte sie sich zu einer gewissen Dauer aus, so dass sie eben hieran zu messen war, da ja Gegenwart als solche keine Ausdehnung hat.« (Confessiones, Buch XI)

Februar 2022

Crisis, Cliché – Notes on the State of Emergency

Lecture at the UAL Philosophy Society, London